パターン:シングル隣席

サマリー

- オフィスの座席において、ASD 部下の席との接点はできるだけ少なくする。可能なら一つにする

====

背景とアプローチ

- ASD はコミュニケーションやこだわりの面で困難を抱えており、一緒に近くで過ごしているだけでおそらくストレスになる

- 👉️完全な隔離は難しいだろうから、せめて接点を減らす

アプローチ詳細

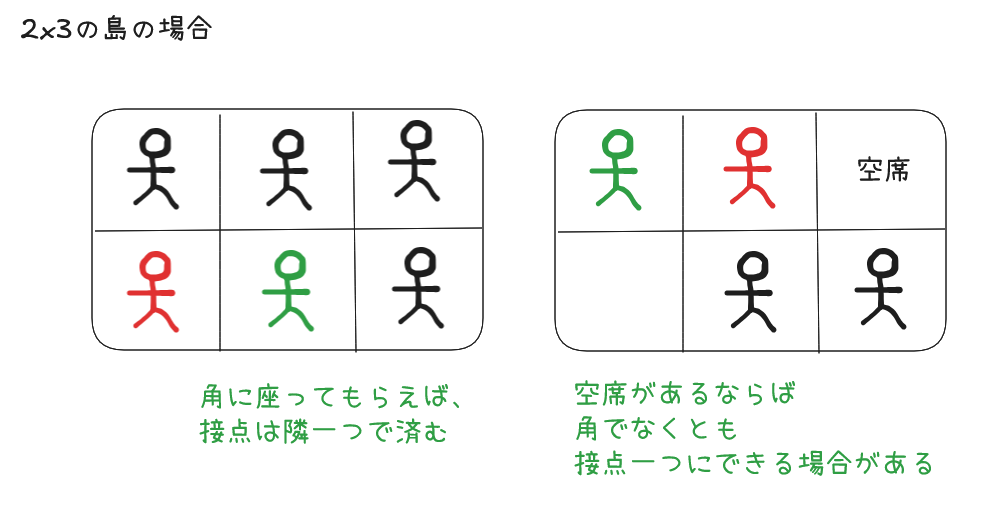

- 基本的には角や隅に座ってもらうのが良い

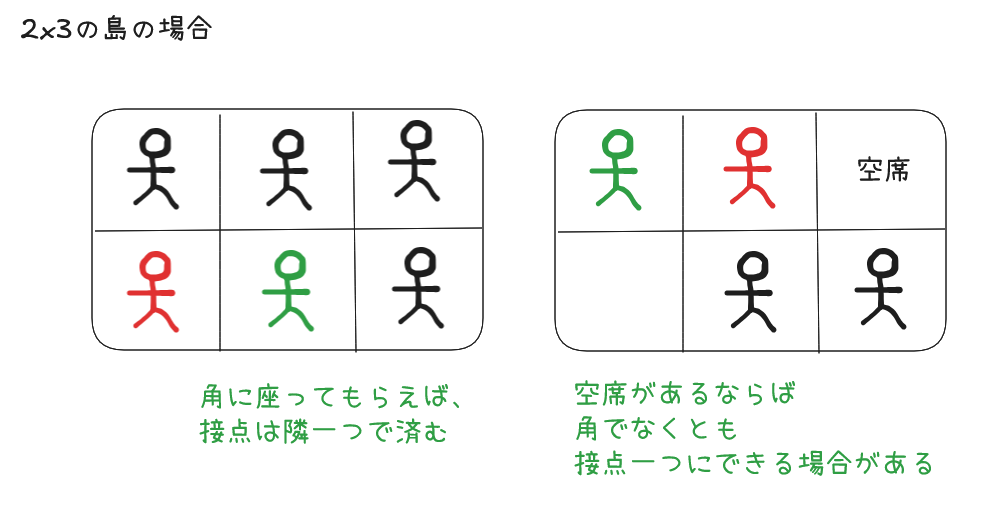

- 空席がある場合は、空席の隣に ASD 部下を置くか、ASD 部下の隣を空席にする

- パーティションその他遮蔽物をつくって視覚的に遮るのも有効(特に ASD 部下の前の席)

- ASD 部下は、おそらく離席が多いため、フロアの奥よりは廊下側にした方が良い

議論

- Q: 完全な隔離や、パーティションなどで物理的に遮るといったことは可能ですか?

- Ans: 可能です

- ASD 部下側にも確認を取り、許可をもらえたら行いましょう(もらえる可能性は高いと考えます)。そうでない場合、荒れる可能性があります。ASD は合理的配慮を受け入れやすいですが、一方で自意識が高くて反発するといったケースもあるからです

- 厄介なのは周囲への説明でしょう。「この人は ASD だから……」と説明できればかんたんですが、そもそも ASD 部下側がそこまでのカミングアウトを許さないことがあります

- このあたりを踏まえると、意外と難しいと思いましたので、ここでは「接点を一つにする」で妥協しています

- Q: フリーアドレスの場合はどうすれば?

- Ans: 対象外です

- ここでは扱いません

- かんたんに触れておくと:

- 仮に「いつものメンツが固まるエリア」があった場合は、おそらくそこに入らないように立ち回るのが良いでしょう。いつ、誰が、ASD 部下の隣になってしまうのかが読めないため、チームメンバー全体にとってストレスとなります

- たとえば、暗黙的にはそのようなエリアがある、という程度にしておくと、ASD 部下は暗黙を読めないでしょうからエリアには来ない可能性が高くなります。もちろん、それでも来る場合はありますが、積極的な ASD でもなければおそらく自分から群れたがらない・孤立したがると思うので、さほど心配は要らないでしょう

- 自らエリアに足を運んでくるような積極的な ASD の対処は、このドキュメントでは扱いません