asdm_public

パターン:パーソナル・ワーキングアグリーメント

サマリー

- ASD 部下に関するワーキングアグリーメントをつくる

====

背景とアプローチ

- 暗黙と臨機応変に弱い ASD 部下は、キャパオーバーにならないラインを明示的に定義してもらった方が良い

- 👉️ワーキングアグリーメントを活用する。特にチーム全体用ではなく ASD 部下個人用のものをつくる

アプローチ詳細

- ワーキングアグリーメントとは:

- ソフトウェア開発手法「スクラム」で使われる概念で、チーム全員が守るべき基本ルールや約束事をまとめたもの *1

- 目的はチーム全員の目標と働き方を一致させること

- パーソナル・ワーキングアグリーメントとは:

- ある一人に関するワーキングアグリーメントのこと

- そもそも ASD に、チームで定めた「単一のあり方」に適応してもらうこと自体に無理がある → ASD には個別の配慮が必要(合理的配慮)→ 個別のワーキングアグリーメントをつくる

- 🐰別の言い方をすると、ASD 部下向けの 取り扱い説明書(トリセツ) をつくるということです

どのように定めるか

- 1: ASD 部下と対話して素案を固める(ASD 部下に出してもらうのが良い)

- 2: レビューや議論を繰り返して、まず観点を網羅し、次に各観点ごとの内容を詰める

- 3: 確定&周知

なお、運用後も必要に応じて修正していいが、2 と 3 ははさむこと。

何を定めるか

一例を挙げる。

- 働き方

- 普段の勤務時間

- 出社の条件と上限

- 残業の条件と上限

- 会議の条件と上限

- 過ごし方

- テキストコミュニケーションと口頭コミュニケーションの配分

- ソロ、ペア(2人で過ごす)、チーム(3人以上で過ごす)の配分

- コミュニケーション・ホワイトリスト(直接コミュニケーションしていい相手)

- コミュニケーション・ブラックリスト(直接コミュニケーションしてはいけない相手)

- カミングアウト方針

- 文脈(付録)

上記はあくまで例であり、ASD 部下や状況次第で解は無数にありえる。重要なのは 働き方や過ごし方についてのみ 言及することであり、業績目標などパフォーマンスの評価に絡むものは扱うべきではない。

また、あまり多すぎても守れないため、働き方も過ごし方も 5 項目以内でコンパクトにしたい。まずは 5+5=10 以内のコンパクトなもので運用してみて、そこから洗練していけばいい。つまり丁寧につくりこむよりも、雑でもいいのでまずはつくってみて、実際に運用してみる 方が上手くいく。とはいえ、おそらくどちらか片方は 5 項目では収まらない可能性が高い。

カミングアウト方針

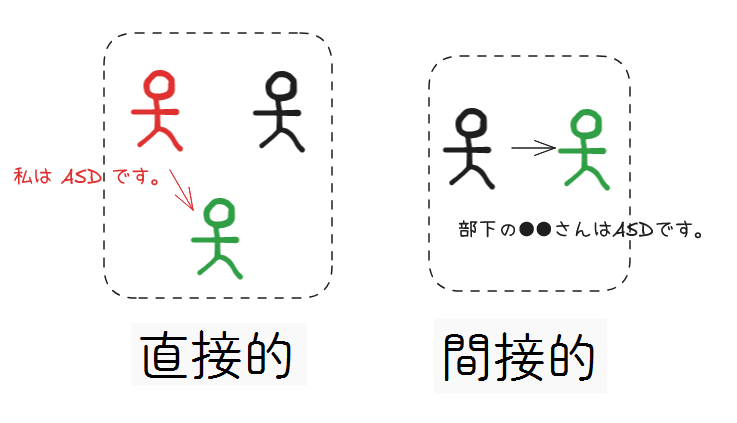

カミングアウトとは、ここでは ASD 部下本人が伝える「直接的カミングアウト」だけでなく、上司が伝える「間接的カミングアウト」も含む。

方針としては、間接的カミングアウトを認める条件 を決める。

基本的には同意制(ASD 部下側の同意を必ず取る)と超同意的措置(ASD 部下が許容しない場合でも、あるいは事前の同意取りなしに、こちらの判断で行うことがある)の二つを盛り込むことになる。

超同意的措置は、盛り込めば調整の余地が広がるが、(要は同意を無視して開示しているわけなので)ASD 部下との衝突率も上がる。これが嫌なら同意制のみでいいが、その場合、事情を知らないチームメンバーその他ステークホルダーの納得を得るのが難しい可能性がある。

折衷案が直接的カミングアウトであり、つまり カミングアウトが必要な場合は ASD 部下本人が同席し、本人の口から行う ようにする。これは納得感が高いが、一方で、通常(特に大きな企業)は ASD 部下は平社員であり、平社員を交えない会話は多いはずで、そこに ASD 部下を連れて来ること自体がやりづらい場合がある。また、これを認めると、いきなりチーム内で正式に発表する、のような大々的なやり方になりがちであり不和を生みやすい。良いバランスとしては、カミングアウト先をできるだけ小さく絞った上で、ASD 部下本人含めて集まった上でカミングアウトすることだろう。

- 🐰

- 一般論としては、カミングアウトは必要に応じて行った方がいいと考えます。私達は人間であり、合理的配慮をするなら相応の理由を求めるからです。むしろ、経験上カミングアウトしても合理的配慮を得られない事が多い(だからこそこのドキュメントを書いています)くらいです。言わなければ通じませんし、何なら言っても通じないのが現実ですが、それでも言った方が前進しやすいのは間違いないと思います

- 一方で、カミングアウトしたことで「障害者」のレッテルを貼られてしまい、フォーマルに立場が不利になる or 追い込まれるリスクもあります

- マネージャーであるあなたとしては、ASD 部下の意思を尊重しつつも、(社内の価値観をよく知るであろう)あなた自身の見識も交えた素直な助言も添えてください

文脈

文脈とは、ここではパーソナル・ワーキングアグリーメントの背景を補足するものである。必須ではないが、付録としてつくっておくと説得力が増す。

ASD 部下自身が書くものであり、自身の特性やそれと付き合うために行っていることなどを列挙する。つくりかたのアプローチとしては、大まかに以下二つに分かれる。

- もりもり

- ASD 部下に、長文でもいいのでとにかく書かせる

- 読み手はその奔流に溺れることで豊富に理解する

- ⭕つくりやすい。ASD部下と衝突しない

- ❌しばしば長文となり、読み手にとって理解しにくい。あるいは理解しても「で?」となり次に進みづらい

- シャープ

- ASD 部下に書いてもらったものをレビューし、万人に通じるようクオリティを上げていく&シンプルにしていく

- ⭕次に進めやすい、読みやすくコンパクトなものをつくれる

- ❌ASD 部下と衝突しやすい。またレビューを始め対話に時間がかかる

可能なら「もりもり」が良い。現代では生成AIが使えるため、生成AIに翻訳してもらったり、壁打ちしてネクストアクションを考えたりできるからである。その意味では、情報をたくさん載せてもらうもりもりの方が都合が良い。一方で、ASD 部下の書き方が支離滅裂な場合は、生成AIを用いた場合でも上手くいかないことがある。

🐰パーソナル・ワーキングアグリーメントの例

📌働き方

| 項目 | 条件・上限 |

|---|---|

| 勤務時間 | フルフレックスを活用、基本 6:00~15:00 |

| 出社 | 多くとも 週1未満(可能なら月1未満) |

| 残業 | 基本 ゼロ。日に数十分以下のオーバーは許容(実績上は月5時間以内に収まる) |

| 定例会議 | 週2回または2時間以内。デイリー定例はしない |

| 必要に応じた会議 | 翌日以降に調整。 緊急時以外の「今すぐ来て」は禁止。 「この後どうですか」は可だが断る可能性高い |

| 禁止する働き方 | ・直帰を伴う働き方(業務外イベントは除く) ・ペアプロ・OJTなどのつきっきりマイクロマネジメント(研修・教育など業務外は除く) |

📌過ごし方

| 項目 | 条件・上限 |

|---|---|

| テキスト/口頭の配分 | テキスト8 割以上 が望ましい。口頭は打ち合わせ時に限定 |

| 雑談 | ゼロを推奨。振られたら応じるがクオリティは保証しない。 打ち合わせ前後・最中に挟む社交辞令は問題ないし無難に捌ける |

| ソロ/ペア/チームの配分 | ソロ 8 割以上 が望ましい。 可能な限りチームよりもペアで済ませる。 チームはリスナー&入退場自由なら可 |

| コミュニケーション・ホワイトリスト | 🐶さん(上司)、🐱さん(よく知る先輩)、その他普段から接する人 |

| コミュニケーション・ブラックリスト | 🐑さん、🐴さん、新人全般。 用がある場合は必ずホワイトリスト経由で相談(迷ったら🐶さん) |

🦜カミングアウト方針

- 1: 必ず本人の同意を得る

- 2: 本人からの同意はもらえていないが、カミングアウトした方がいいと考える場合は、本人を同席させた直接的カミングアウトを検討する

- 3: 1 や 2 のやりとりは必ずテキストまたは録画に残す。なお、やりとりの人物が記録される手段を必須とする。たとえばチャット、メール、オンライン会議の録画など。これを許容できない場合、カミングアウトは一切認めない

📒文脈リスト

- 私は ASD である

- 人混み

- レジ店員とやりとりする時間を最小化するほど対人関係に疲弊しやすいため、人口密度の低い田舎に住んでおり、最寄りオフィスへの出社には片道 1.5 時間、都内に出る場合は片道 2.0 時間は要する

- スマホの地図アプリを活用したとしても駅や道で迷うため、移動は極力したくない。やむを得ない場合は、旅行のように綿密な調査と必要とする。わかりづらいが、移動中に周囲に人が多いことでキャパオーバーとなってしまい、移動の分に認知をほとんど割けないという構造がある。また移動中にスマホで暇つぶしを行えるほど器用ではなく、退屈に精神を持っていかれる点でも消耗しやすい

- 出社していた時代は、昼休憩の混雑を少しでも回避するためにフライングに執念を燃やしていた。上司やチームメンバーと衝突したことは一度や二度ではないが、私にとっては混雑による消耗は避けねばならないものであり、それを理解しない彼らは敵だった

- 生活の死守

- 私は以下のこだわりを持っており、これが乱されそうになると、守るために全力を割く。幹部や顧客に直談判することも珍しくない。私としては生命線であるため、戦わない理由がない。刺し違えてでも守るしかないとの意識を持っている

- 1: 生活リズムを厳格にコントロールしている。毎日 5:00 起床、21:00 就寝を 365 日続ける等

- 2: 残業はしない。定時間でパフォーマンスを出し切ることを前提とした過ごし方を組んでいる

- 3: 自分で進める。マイクロマネジメント、日次以下の高頻度な確認、OJT などつきっきりで仕事をするシチュエーションは 100% 衝突する(研修や教育は問題ない)。ひとりで勉強・練習・作業をする時間を与え、その結果をレビューするやり方が良い。これは、私の特性が特殊ゆえに、自分なりのやり方やペースでないと到底耐えられないからである

- 会話は不得手

- リスニングとスピーキングは苦手であり、1on1 含むあらゆる打ち合わせにおいて事前の準備と事後の振り返りに +30 分をかけて備えることで、何とかカバーできている

- 雑談にすらついていけないことが多く、理解はしていないが社交辞令的なりアクションを取ることも多い。1対1ならまだ可能だが、複数人になると処理が追いつかず顕著になり、沈黙しか選択肢がなくなる

- 親睦を深めることに対する興味や快楽は皆無に等しく、したがって苦痛なだけであり、1秒でも回避したい。親睦を深める場への強制参加はハラスメントと捉えることがある

- ビジュアル盲

- 私はアファンタジアであり、脳内でイメージを扱うことができない

- マインクラフトで言えば、豆腐ハウス(初心者に見られる四角い家)の建築にも苦戦する

- パワポ資料はつくれないか、つくってもスライデュメントのみ。業務向けの資料作成で OK をもらえたことはなく、ほぼ必ず「仕上げは先輩・上司・先方に任せる」形になる

- システム構成図など業務レベルの複雑な作図は不可能

- またビジュアルを理解する能力も乏しく、資料を見てもスルーして文字情報だけ拾って、そこから自分なりに解釈しなおしたりする

- 構造を理解したりつくったりする能力に問題はない。ただ、その表現方法として(味気ない図表を除けば)ビジュアルが使えず、言語に寄ったものとなる

- 応用力の無さ

- 学生時代は、定期考査は学年首席だったが模試では偏差値50未満(学年では中の上か下)だった。旧センター試験では国数英の 3 科目だったが、平均点 6 割を超えられなかった

- 「それは理解してましたけど、そのときは思い出せませんでした」がよくある。皆は「それは理解できてない」というが、私としては理解と応用は別物と考える。理解したことを適切に想起し、活用することを応用と呼びたい。理解できているからといって応用できるとは限らないし、私は応用が苦手と思われる

- 仕事で言えば、毎日定時退社すらできないような「それなりに慌ただしいプロジェクト」で戦力になれたことは一度もない。応用力の限界で、慌ただしい中での臨機応変に対応できないからと見ている